在“朋克已死”的呼喊中,他們卻重新定義了朋克

作者:窗臺。

70年代後期的西倫敦,幾個身形瘦削的年輕人稱自己是唯一重要的樂隊,這句口號在如今看來並不相差太遠。尤其是在一羣嗑藥、鬥毆的狂暴年輕羣體中,爭議式的言辭不會招來赤裸裸的嘲諷,因爲這種挑戰權威的信心和幻想在瑣碎生活裏比詩樣的語言更能贏得理解。

而第一個正視他們並邀請同臺演出的人,恰好是後來總被與之相提並論的sex pistols。不過和sex pistols策動搖滾史上一次新的革命不同,他們在70年代末如火如荼的朋克風潮裏起到的是另一種作用:推動朋克樂的商業化和時尚,以及更豐富的聲音和態度。

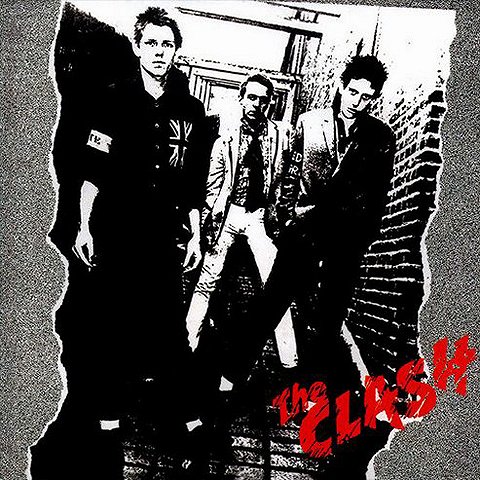

他們就是The Clash,英國朋克最具影響力的樂隊之一。

在敘述The Clash之前,先來了解下經濟蕭條的70年代裏與中產階級之上的紳士社會全然對立的英國青年亞文化。就像《猜火車》中無從選擇的癮君子們自毀墮落的道路那樣,曾經的嬉皮士變得暴躁不堪,他們需要一種顛覆性的改變來幻想或是對抗。

於是,無政府主義和反秩序權威的朋克運動提供了一種獨立於現實政治的思維方式。換一句話說,朋克在當時更像是解放自己的青年“政治”。

舉個女王25週年慶典的例子。

按傳統會巡遊泰晤士河,不過在儀式舉辦的兩天前,sex pistols特意租了條輪船模仿女王巡航,雖然演出被官方強行制止,但這種看起來十分出格的行爲卻高調宣示着一大批青少年對反秩序是有多麼熱衷。

用一個字來形容,就是爽。

和紐約的地下朋克相比,英國的朋克風潮演變成了全社會關注的文化現象。從某種意義上講,中國確實沒有真正的朋克。

這種階級和自我個體無法逾越的矛盾, 使得The Clash帶有鮮明政治反叛的企圖順其自然的受到極大追捧,而這幾個年輕人的夢想,在倫敦的呼喊聲中開始越來越有力量。

一般人總把夢想視作詬病,因爲它遠比理想虛妄、不合時宜,但如果生活中缺少夢想的調料,也許Joe Strummer(樂隊主唱,以下簡稱喬),這位外交官的兒子不會和工人階級出身的Mick Jones(吉他手、伴唱,樂隊大部分詞曲由他創作,以下簡稱米克)以及Paul Simonon(貝斯手、伴唱,以下簡稱保羅)有任何交集。

在私立學校成長的喬,在他身上除了睿智、政治色彩之外還有60年代華麗搖滾的影子。這份魅力首先表現在標誌性的着裝上:花哨的絲巾、束進牛仔褲的襯衣、漆皮夾克、大皮靴。這種典型搖滾樂手的行頭掀起了倫敦街頭的朋克時尚,加上他極具感染力的舞臺表演,在沒有加入The Clash之前,他原先的The 101 ers樂隊已經被sex pistols看重。

米克和保羅的經歷有點類似,兩人都是自小父母離異,米克從少年時便迷上搖滾樂,他的偶像是美國傳奇樂隊The New York Dolls。逃避生活的陰影和受偶像的影響讓米克自然形成了無所顧忌的音樂態度和我行我素的性格,他很快解散了自己的樂隊,並邀請Bernie(前sex pistols的助理)擔任樂隊經理人,Bernie則告訴米克不要沉迷於翻唱,必須走自己的路。

保羅是另外一塊重要拼圖,他熱愛色彩,癡迷於作畫,出身于波西米亞的保羅在外人眼裏其實更像個具有濃厚藝術氣息的倫敦人。從藝術院校畢業後,保羅一直猶豫在當一個嚴肅藝術家和尋求更精彩的生活之間。在米克召集樂隊時,他蹩腳的吉他手感差點被樂隊放棄,好在他彈貝斯的天分比繪畫更出衆。所以當保羅嘗試着玩起朋克樂時,他顯然發現了更爲刺激的事情。

到了76年,樂隊陣容基本組建完畢,隨着喬的最後加入,他富有個性的聲音讓The Clash變的與衆不同,他們一起成了西倫敦的一部分。很快,The Clash在《100俱樂部》的電視節目裏變得火爆起來。

激烈、尖銳、個性、叛逆、奔放、躁動……這些詞眼已經無法形容他們在舞臺上亢奮的表演,隨之而來的是The Clash得到了哥倫比亞唱片的簽約。

事實上,樂隊本打算和寶麗多唱片簽約,但與更國際化的哥倫比亞唱片相比,幾個大青年沒有任何理由說“不”。當反商業的朋克加入到商業之中,甚至有極端的死忠把這一事件定性爲朋克之死。(搞笑的是,The Clash並沒有從10萬英鎊的簽約費裏拿到過任何報酬)

想要成爲唯一重要樂隊的野心值得The Clash去賭一把,所以當首張同名專輯在77年發行後,顯然他們賭對了,因爲這張專輯成爲了70年代末最重要的朋克專輯之一。它具備那個年代朋克樂的所有元素:振奮人心的音樂、原始三大件的簡單粗暴、無休止的憤怒、智慧的政治傾向以及涵蓋各種領域的諷刺和現實描寫。

每次腦補時,眼前都會重複The Clash現場演繹“I Fought the Law”的激情畫面:喬雙手遮眼做騎馬的姿勢、米克和保羅瘋狂的前後擺動、臺下盡情POGO的無腦青年。瞬間燃起的荷爾蒙能輕易征服所有置身其中的人,包括舞臺上極致表演的The Clash。全情投入的他們在回到後臺時躺在地板上甚至沒力氣說話,而這種對歌迷的熱忱也得到了最受歡迎的反饋,在倫敦彩虹劇院的演出,熱情的歌迷扔爛了眼前所看見的一切。

40年後再去回首時,這張同名專輯無疑成了朋克的經典,任何一首歌曲都能讓人熱血沸騰,歌詞裏的挫折感和憤怒情緒至今讓人念念不忘。其中有首翻唱的作品“警察和小偷”更讓人看到The Clash勇敢和改變的一面,當時幾乎無人相信雷鬼這種牙買加黑人玩的東西會在朋克裏出現,同時也預示着The Clash在未來並不會以單一的朋克風格出現。

特別是在Topper Headon加入後,他不僅僅是一名技術高超的鼓手,同時也是玩轉爵士樂的高手。單論精通樂器這方面,保羅在海頓面前簡直弱爆了,以至於保羅在誇獎海頓時這番說道:有了他,我們不但有了鼓點,而且有了鮮活的生命力。

錄製第二張專輯時,公司要求樂隊增加更多的流行性,因爲首專在美國的發行量遠遠低於預期,從而專門從美國找來了製作人。然而The Clash搞砸了這件事,他們在內容表現上更加深刻。 “屋頂上的槍”、“英國內戰”、“湯姆森衝鋒槍”等歌曲用近乎粗魯的形式再次把視線瞄準了社會的熱點:軍國主義、種族歧視、青年的失意……

毫不妥協,毫不背叛的行爲引發了樂隊和公司的矛盾,同時他們共同意識到樂隊政治化和商業化的聯繫,而備受關注的The Clash也即將迎來一張打破樂隊記錄的專輯。

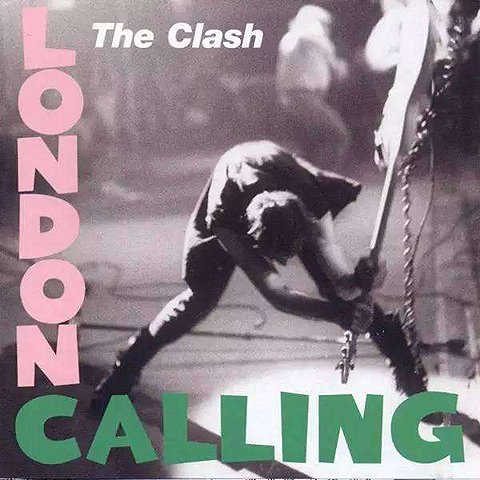

這便是名列滾石收錄的最偉大搖滾唱片排名第八的《倫敦呼喊》,也正是這張專輯在當時實現了The Clash“唯一重要的樂隊”的夢想。

《倫敦呼喊》被評爲80年代美國最佳專輯,The Clash用42天的巡演橫掃了整個美利堅,這張富有傳奇色彩的唱片融合了多種曲風,涉及的領域更爲寬廣,他們如同一個睿智的複製者將狹隘的情緒用更詩意和流行的表達重新定義了朋克樂。

從第一首同名歌曲到最後“荒野列車”的呼喊,每一首歌組成了一個完整的概念:美和憤怒是可以共存的。

《倫敦呼喊》是The Clash給我們的答案,就像一副印象派的油畫,抽象陰暗的表面裏蘊含着奔放自由的情感,當壓抑緊張的力量開始爆發,所有敏感惶然在一遍遍的拷問中指引年輕人堅守最後的陣地。

這也標誌着The Clash最輝煌的開始,緊跟着的兩張專輯讓樂隊達到頂峯。不論是史詩般一套三份的《桑迪尼斯塔》,還是更強流行性的《戰鬥搖滾》都顯示出了他們非凡的才能。只是當這種充滿煽動力和破壞力的音樂快要失去它生存的土壤時,源於反抗又高於反抗的朋克終究在盡情釋放後返回起點。

於此同時,樂隊在音樂風格的分歧也達到無可補救的地步,在創作樂隊最暢銷的《戰鬥搖滾》時喬和米克已經分開來寫歌,內部的動盪預示着這支帶給朋克巨大影響力的樂隊終將以告別的方式結束。保羅指責米克的我行我素,米克則強調樂隊必須停下頻繁的巡演並減少唱片產量,而喬選擇將吸食過度的海頓和喜怒無常的米克驅逐出樂隊。雖然他們都清楚,誰走誰留下都不再重要,一個不復完整的樂隊已經走向末路。

他們眼睜睜看着曾經的夢想逐漸消逝,昔日的朋克青年站在西倫敦的天空下仰望,最後終於被時代趕超,而The Clash也在85年正式解散。他們對朋克的熱忱造就了自己不朽的成就,即便他們沒有走到最後,但他們成功扭轉了朋克憤怒暴躁的反面情緒。

柯本在評價The Clash和sex pistols時說:後者比前者高明一百倍。

如果從策動搖滾樂的革命這點來說,柯本是對的,因爲sex pistols暴露宣揚了朋克的本質。但不可否認的是,The Clash讓朋克有了更多的可能性。他們改變了sex pistols自毀墮落的形象,希望去改變世界,並引領着朋克風潮走向流行和時尚。

2012年12月,喬在家中因心臟疾病猝死,他的離開讓70年代的朋克樂多了分沉重感。如今,朋克變成了不去迎合任何人的行爲準則,更引申出了雞冠頭、葬愛家族這樣的非主流文化,而那個年代真實反應年輕人夢想和反抗的態度恍如南柯一夢。

猶記得阿森納在奪冠後重復播放着“London Calling”,彷彿這個聲音從未停止過。