哪一位上帝會原諒我們

張瑋瑋和郭龍都是白銀人,少年時在這座城市打架、閒晃。九十年代,他們來到北京,加入了野孩子樂隊。他們和野孩子,以及文中提到的IZ樂隊,都體現着中國民謠中的西北氣質。

2017年03月23日 | 葉三 | 北京來源:界面新聞

1

“兩個兄弟,穿着灰色的大衣”

窗戶欄杆有兩個螺絲,下面那個可以擰下來。擰下來,窗戶就能搬開了。張瑋瑋從窗戶鑽出去,跳到院子裏,把窗戶虛掩上。悄悄地。爸爸媽媽和姐姐都睡得很熟。他再從後院翻牆出去,悄悄地。他就站在白銀的夏夜了。

白銀是戈壁上一張攤開的手掌,平坦,乾淨。風在手掌心轉着圈兒呼哨。路過的火車遠遠地鳴一兩聲笛,它們有點像,但是互相聽不見。

那時候,對張瑋瑋來說,白銀就是這世界上最大的地方。

11歲的張瑋瑋在夜裏奔跑,跑向亮着光的工廠。工廠裏有上大夜班的“老小夥兒”——他們二十四五歲,已經上了六七年的班。夜班無聊,大部分時間都是閒着,時不時看一眼手錶,到點兒了,站起來,把某個閥門拉起來,或者把某個按鈕按下去。

張瑋瑋和他的同伴們從家裏溜出來時,會記得偷個西瓜。工廠車間門口有個不噴水的噴泉,水特別涼,西瓜在水裏冰一會兒,撈出來,切好,獻到老小夥兒面前,他們順勢就蹲在身邊,不出聲了,聽大哥們聊。白銀外的見聞,白銀內的江湖恩怨和八卦……這些老小夥兒聊起來,天花亂墜。老小夥兒個個都是語言大師,每人各有一套思路,說話腔調,語言風格和幽默的方式,都得跟別人不一樣,若有雷同,是會被圈子裏瞧不起的。

1987年的白銀還沒有社會青年,年輕工人就是最有趣、最時髦的羣體。他們的裝束也自成一派:軍帽、襯衣、軍褲、布鞋,下了班就全換上。黃軍帽,在玻璃板底下壓得特別挺,壓線有講究:前臟腑後光陰中間愛情線——前面是膽量,後面是錢,帽檐上豎着壓出一條印叫血槽,就是刀疤,要捱過刀的才行。腰間要系紅紗巾,而且一定得是一個姑娘送的紅紗巾,當做腰帶,露在衣服外面。實際上,那是幾年前全國年輕人流行的打扮。但是白銀遠啊。白銀人主要的信息來源是西北五省的核心西安,去趟蘭州是進城,去趟西安就是進了省城。外面世界的風尚,從北京傳到西安,從西安傳到蘭州,從蘭州再傳到白銀,起碼要滯後一兩年。

白銀沒有方言,所有的老小夥兒都說純純的普通話。白銀也沒有一塊磚一塊瓦有超過六十年的歷史。白銀人來自全國各地。張瑋瑋家的隔壁是東北人、上海人和四川人,哪兒的人都有,就是沒有白銀本地人。他1976年出生在白銀。

八十年代的白銀,白襯衣、紅紗巾、綠軍褲、黑布鞋;一幫二十多歲的小夥兒走在街上。張瑋瑋再沒有見過比那更漂亮的衣服。那時候他對於未來只有一個想法,早點接班進工廠,當個時髦的工人小夥兒。

郭龍可不想當工人,他的理想是混黑社會,而且要去香港混。

郭龍比張瑋瑋大半歲,他是土生土長的甘肅人,出生在榆中縣。二十年後白銀連環殺人案破獲,案犯高承勇也出生在那裏。

郭龍的職業生涯從他10歲那年開始。白銀的男孩都打架,那個環境裏沒有選擇,要麼殺出一條血路,要麼成爲路上的血。郭龍只有兩個姐,沒有哥,每次被欺負了沒人撐腰,只能蹲在地上委屈。一次巷戰中,洗劫了郭龍的一幫小孩看上了他脖子上的項鍊,那是媽媽給他的。“哥哥你別,那真是我媽給我的”,他哀求。 對方一把拉斷了項鍊,“去你媽的!” 郭龍的腦子“嗡”的一下,他站了起來。

那是郭龍第一次動手,見了血。之後,他發誓再也不讓人從他兜裏摸走一分錢。隔了沒幾天,郭龍在學校門口把一個人砍了,用家裏的切菜刀。當天晚上,傷員背上縫了三四十針,郭龍媽媽嚇瘋了,趕快買了十斤排骨去醫院。郭龍一役成名。

不久以後的一個週二下午,學校放假,學生們約着一起去職工澡堂洗澡。張瑋瑋洗完澡出來,巷道里有個人一頭血騎着自行車躥到他面前,後面一個人也騎着自行車,乾脆利落地把前面的血人別倒,衝過去一塊磚頭拍在臉上:“我是郭龍!有本事就來找我!”拍完,揚長而去。張瑋瑋馬上記住了這個名字。

初二,張瑋瑋從白銀公司的子弟學校調到了區上的白銀企業聯合中學。開學第一天他進門,學校的土坡上蹲着一排人,黑跨欄背心黃軍褲,是有郭龍在內的“小七狼”。張瑋瑋一看,完了。一年前他送姐姐上學報到,買三角板的兩毛五分錢就是被這幫人劫走的。

大勢所趨,初一的時候張瑋瑋在白銀公司子弟學校裏嘗試着打了幾次架,那個學校的學生家教比較好,他偶爾能得手兩次,到了聯中,他想都別想去打別人,能保證自己不捱打就不錯。“小七狼”裏有幾個人,遠遠見到張瑋瑋就喊一聲他名字,然後開始數數,數到5,人還沒跑到面前,就得捱打。郭龍不太打他,一般是逗逗:“今天下午給帶兩根海洋菸”,中午張瑋瑋就得從他爸煙盒裏偷上兩根。

多年以後說起“小七狼”,張瑋瑋覺得,那是最早的搖滾樂隊的雛形。跟他喜歡的老小夥兒一樣,他們每個人跟每個人都不一樣,風格明顯。如果不是捱打,他肯定會喜歡那些人。他對團伙的熱愛就是從那時開始,一直持續到現在。

但是被欺負實在苦惱。張瑋瑋效仿當時的“小七狼”、“十三太保”、“十兄弟”,在聯中組了個“十二鎖鏈”,成員是十二個常年被欺壓的歪瓜裂棗。每天放學,家長下班前,十二鎖鏈在家屬院裏的花園裏開會,研究怎樣讓這個團隊更有殺氣,還曾經設計過怎麼滅了郭龍師兄弟,每天說得特別興奮,第二天挨個兒被扇耳光。

不到一年,小七狼被學校全部開除。開除的時候,小七狼把十二鎖鏈約到花園裏,十二鎖鏈哆嗦着去了。花園裏,小七狼的老大,一個上海人,掏出了一把短刀:“我們走了,聯中就交給你們了,你們一定要看好聯中!”——“好!大哥!”

張瑋瑋的初二上了好幾年,上遍了白銀的中學,還是初二。家人把他送去了西安,過了半年他想家,又回了白銀。

在西安,張瑋瑋接受了最早的搖滾樂薰陶。回到白銀,他變成了一名街頭吉他青年,紅棉吉他到哪兒都揹着。晚上,他在後院支個鋼絲牀,買上一堆啤酒,點個柴油燈掛在樹上,聚起一幫人來,聊天喝酒唱歌。後來,就有人提着酒慕名而來,在旁邊一蹲,滿臉羨慕地看着他。郭龍便是其中的一個。張瑋瑋想,天天冒充硬漢累得很,原來你也是這樣的人啊,以前我可是巴結不上的。他給郭龍一個小鐵皮垃圾桶,讓他跟着吉他敲鼓。

張瑋瑋第一次在白銀聽到吉他彈唱,是牢歌,來自那些監獄裏放出來的老小夥兒。那時候的犯罪多是小偷小摸,打架鬥毆。小夥兒犯了事兒,進去學了牢歌,放出來,家裏要敞開門半個月一個月,各路江湖朋友帶着酒肉來洗塵聊天喝大酒,學吉他學歌。

牢歌的曲都是口口相傳、保留得非常完整的民歌,詞自由填寫,唱之前要先說一段:“在監獄裏望着山望着海,望不着我的爹孃,望着山望着海,望不着我的姑娘” ,然後齊聲哼唱,“花開花又落”,一下把場景鋪開了,這是起興。然後,“直升飛機護送我,走進了大沙漠”——爲什麼是走進了大沙漠?西北最厲害的監獄是關白寶山的阿克蘇重刑犯監獄,偷個錢包其實根本進不了,但是編詞的人覺得進那樣的監獄牛逼——“直升飛機護送我,走進了大沙漠,沙漠沙漠真寂寞,沒有姑娘陪伴我,XXX思想哺育我,出去再作惡”。唱完了,大家再一起哼唱“花開花又落”,大場景一收,結束。

聽這些歌兒,張瑋瑋覺得生命一下鮮活了。幾年後,他聽到“野孩子”樂隊,一下子想起了這些歌。更久以後,他聽到吉普賽爵士,又想起了這些歌。再後來,這些曲子中的一些,比如《李伯伯》和《兩隻山羊》,被他唱紅到了全中國。

17歲那年,張瑋瑋和郭龍都已經混成了風雲人物。他倆一起打了無數的大架,聲名遠揚。郭龍覺得跟張瑋瑋投緣,一起打架放心,“就算對面有二十個人,他也不會跑”。而郭龍是白銀的SUPER STAR。一起出去打架,別人拿着刀拿着鋼管,郭龍什麼都不要,穿件藍風衣,走在大家側面,在最關鍵的時候突然躥出來,一顆鋼珠“啪!”,一錘定音。一次,在旱冰場下的花園中,張瑋瑋親眼看見,郭龍站在十三四個蹲好的小痞子面前,左腳一隻拖鞋,右腳的鞋拎在手裏,一人臉上一拖鞋“啪啪啪”抽過去。有幾個人剛要抽刀,人羣裏有人說“別動,那是郭龍!”——這句話以後,十幾個小夥子一動不敢動。

有一陣子,白銀菜刀攤上賣的菜刀都刻着郭龍的名字。

1993年,張瑋瑋被籠罩在光環中,一直考慮着怎麼才能低調地處理這些突然而來的名望。無敵是那麼的寂寞。那陣子,張瑋瑋爸媽都不在,家裏只有他一個人。郭龍家人看他孤單,對他特別好,不論幾點,郭龍媽一看他來了,馬上進廚房做飯。在郭龍家,張瑋瑋有自己的碗筷。

第二年,張瑋瑋經歷了打架生涯中最慘烈的一役。他被捅了兩刀,肺葉洞穿。郭龍得到消息,衝進急診部,“有沒有送來一個戴眼鏡的孩子?”“你是誰?”“我是他哥,親哥!”張瑋瑋躺在牀上,想叫聲龍哥,一張嘴全是血泡泡。郭龍說你別說話了,張瑋瑋還是說,龍哥,我要是死了,別報警。“爲啥?”“要五萬塊錢,三萬給家裏,兩萬給兄弟分了。”——過了一會兒,又說,“三萬兄弟分了,兩萬給家裏。” 說完昏了過去。他昏迷了六天,醫院下了四張病危通知單。

後來,張瑋瑋就不想在白銀待着了。家人給他聯繫到蘭州,考了個成人委培的師範學校。半年後,他把郭龍也叫了去。張瑋瑋咬牙唸書,郭龍每天一套穿成黑色的黃西裝,屁股兜裏面永遠插着一本武俠小說,睡到十二點纔起來,蓬頭垢面,不到半學期學校就要開除他。但郭龍總有絕處逢生的本領。學校的舞蹈隊排舞“黃河魂”,男主演突然轉學不演了,女一號把郭龍叫去跳舞,郭龍從來沒跳過舞,卻把男一號撐了下來,四處演出,代表蘭州參加全省比賽,跑到武警總隊慰問演出,學校沒法開除他。就這樣,兩年後,兩人都畢了業。

回到白銀, 家人商量借錢送禮,給張瑋瑋找工作。要麼去私立小學當老師,要麼去交警文工團。張瑋瑋心裏難受,跟家人吵了一架出來,碰着幾個人去喝酒。幾個人說,明天上廣州投奔哥們兒,他回去借了車票錢,第二天跟着出了門。

1997年3月,幾個白銀青年穿着帶毛領子的皮夾克,到了滿地人字拖的廣州。

在滯後的白銀認知中,廣州是流行音樂的基地。到了廣州他們才發現,流行音樂的時代早過去了。要投奔的白銀老鄉呼機不回,人間蒸發。他們睡了一個月的地板,山窮水盡。張瑋瑋給郭龍打電話:“你快來廣州,過得太好了,你只要帶一千塊錢過來就行。”郭龍借了一千塊錢過來,沒幾天,又是山窮水盡。

幾個人餓到要打撲克賭最後一包餅乾吃的時節,張瑋瑋在一個餐吧找到了一個唱歌的工作。幹了不到一個星期,老闆給了他十天的工資1500元,說,你還是挺有意思的,我也想留下你唱歌,但是沒辦法,客人都說你唱歌他們覺得害怕。

同來的白銀青年就此四散。有兩個人去學做足部按摩,張瑋瑋說,一輩子對着別人的腳,我不幹。他和郭龍在天河村租了個房子,郭龍理了五十首歌,寫了一個歌單。

廣州的大排檔人聲永遠鼎沸,食物的香氣衝上腦門。揹着吉他,等着食客點歌的歌手穿行在推杯換盞之間。對於張瑋瑋和郭龍來說,廣州大排檔是炒河粉、炒米粉和榴蓮混合起來的味道。在西北,這些味道是不存在的。他們抱着歌本轉了三個小時,沒張開嘴。

最後,他們開始在天河體育中心的地道里賣唱。1997年的春天,地道里賣唱的人特別多,張瑋瑋和郭龍一開口,其他攤子紛紛撤退——西北嗓唱搖滾,以分貝碾壓各路好漢。

唱了一個月,攢夠了去西安的車票,兩人到西安投奔郭龍的表哥,隨後輾轉天水、蘭州,最終決定回家。張瑋瑋跟郭龍說,這次回去就算了,別折騰了,聽家裏人的,好好上班。1997年7月1日,他們到了白銀。

27天后的7月28日,張瑋瑋抵達北京。

九十年代,所有白銀年輕人掛在嘴上的一個詞是“走”。必須得離開那兒。

2

“最光明的那個早上,我們爲你沿江而來”

多年後,他的兒子寫道:“東經103度與北緯35度之間,孤零零的白銀。

“五十多年前,在那片戈壁灘上發現了一個巨大的礦,隨後很多人從各地來到了那裏。他們架起各種大型機械不停地往地下挖,直到把那片荒涼的戈壁灘挖得燈火通明,兔走狼奔。”當年懷着建設祖國大西北理想闖進無人區的時髦工人們,在那裏生根發芽。而我們,就是那些芽。(張瑋瑋《白銀飯店》)”

他在六十年代來到白銀。他的父親是修鐵路的河北人,那批人修隴海線,從河北開始一路修到新疆,年紀大了就建一個機務站,留下一批人。父親留在了白銀機務站,他是在火車站長大的。

白銀跟西北的其他地方不一樣,它產貴重金屬,產量高,是中央直屬單位,是國家關注的地方。許多上海專家和蘇聯專家來到這裏,許多東北工人來到這裏,許多甘肅本地人來到這裏,許多其他地方的人也來到這裏,一起支援祖國建設。他的妻子是天水人,16歲來到白銀。16歲的紡織女工來到白銀,他去迎接。女孩一下火車,拎着行李,他就說同志,我幫你提行李吧。他用自行車帶着她送到了工廠,就這樣認識了。

像現在的電子遊戲一樣,白銀圍繞着白銀公司慢慢鋪陳壯大。工廠周圍有了麪粉廠、電纜廠、紡織廠、棉紡廠、學校、醫院…… 他家住在永豐街,這條街上什麼都有。

那時候,白銀是一個特別安靜,特別緩慢的地方。白天,全城是空的,上班的上班,上學的上學,只有很少的老年人,很大的風在空地上轉。房子的格局和人們穿的衣服,基本一模一樣。快到九十年代,廠裏的門房纔有了一個電話,孩子們好奇,大人去打電話,孩子們搶着搖。

多年後,白銀的人們才明白,那些恐怖的殺人案大都發生下午四五點,因爲那會兒是人最少的時候。

白銀飯店離他家不遠。以前,這個飯店是國營招待所,接待來幫助白銀做基礎建設的蘇聯專家。蘇聯人來之前,白銀人開始學國標、學俄語。蘇聯專家隔三差五晚上要吃飯,飯後跳舞樂一下,白銀有專門陪蘇聯人跳舞的工種。

沒待多久,兩國鬧翻,蘇聯專家走了。

那時候,他已經結婚了,婚後馬上要了孩子,一個女孩,一個男孩。

兒子小的時候,他帶他坐火車去蘭州。白銀到蘭州中間有個地方叫皋蘭,那個地方的人賣熟雞蛋給車上的旅客,皋蘭話說“熟雞蛋”像“來福雞蛋”,一上車,兒子就問他,什麼時候吃來福雞蛋?他說,還遠着呢。那會兒從白銀到蘭州要三個半小時。除了去蘭州,就是去天水妻子的孃家過年,先坐汽車到蘭州,從蘭州再坐8個小時火車,才能到天水。那條鐵路線連着烏魯木齊和北京。

那時候,他是學校的老師。每天從學校回來,吃完晚飯,他從來不參加家庭娛樂活動,儘管娛樂活動無非就是火爐上烤烤花生,桌邊下下跳棋。他每天晚上坐在寫字檯前面擺弄他的樂器,要麼就在五線譜上抄樂譜。他是專業的單簧管手,對待音樂特別認真。

他家是聽黑膠唱片的,大多數是軍樂,教科書一樣。音樂一放,他就不跟別人說話了。平常他也經常性地浸入自己的頻道。兒子在外面跟一幫小孩兒野,他走過來,兒子說,都別說話,原地站住不要動。他就愣愣地從兒子旁邊走了過去,看都看不見他。

他長得纖瘦,細緻,帶着知識分子的雅氣。大多數時候,他的臉緊張又嚴肅,有一種不知道如何是好的茫然。

兒子不愛聽軍樂,一聽就頭疼。家裏還有一張“梁祝”,放的時候全家都很舒服。偶爾,他用單簧管吹一首波蘭舞曲,兒子也能聽進去。

兒子九歲那年,他和妻子用攢了一年的錢買了一架鋼琴,放在破平房裏,就在“白銀案”第一個被害人被殺害的房子旁邊。將近兩個月,每個週末都有人來參觀鋼琴,誰來了都摸摸,誰都不會彈。

那年他36歲。那時候,全白銀的鋼琴超不過五臺。

從九歲開始,他不讓兒子午睡了,他自己也不睡。 中午吃完飯就開始練琴,一直練到上課,晚上回家再練一個小時。那時候晚上演臺灣連續劇,家家都看《星星知我心》、《昨夜星辰》,每天吃完飯就是看電視的點,但是兒子要練琴。兒子把鏡子放在鋼琴上,對着裏面屋的電視,眼睛盯着,手上亂按。他沒太注意,只要有聲音就行,他也在看電視。

車爾尼鋼琴教材849是最初級,兒子彈了三年,過不去。他教兒子也教得絕望。別人告訴他,父親再厲害都教不了兒子,你得給他找個別的老師。他開始在白銀音樂界給兒子找。先找了個手風琴老師,兒子一拉手風琴就困,下巴往風箱一放就睡着了。老師讓兒子涼水洗臉,洗完臉出去跑一圈,跑回來還是睡。上了三節課,老師把學費退給他,說算了,你兒子實在不是搞音樂的料。他鬱悶了很久,又從蘭州找了個單簧管老師。這個老師本來是上海交響樂團的首席單簧管,文革的時候被打成黑五類,下放到工廠燒鍋爐。他聽說有這麼個高人,就拎着點心到鍋爐房,從一堆煤灰裏把大師挖了出來。

大師被生活折磨得見着人就鞠躬,突然蹦出個尊敬他的人,就對他特別好,對兒子也好。但兒子還是學不進去。

最後大師被甘肅歌劇院挖走了,但大師和他的友誼持續了很久。

以前,白銀的生態是一個完整的循環系統。所有父親到三四十歲就開始逐漸給自己的孩子鋪路,工廠招工也知道子弟有多少,名額都是準備好的。國營單位多一個人不多,少一個人不少,老的退下來,在公園下象棋,拉二胡,年輕人進廠上班,到老了,也把自己的孩子安排好,大家都舒舒服服,掙的錢差不多,誰也沒有記恨,沒有攀比,和諧生存。

1990年,白銀開始經濟改革,單位裏不太重要的部門要“優化組合”。他被“優”掉了,調到棉紡廠工會裏搞文娛活動和後勤。

隨着改革力度越來越大,白銀原來的生態系統徹底崩塌。工人開始下崗,工廠不收人,年輕人進不了工廠,只好滯留在外面。那會兒,白銀開始有了社會青年。在北京、西安、上海……年輕人能當個體戶,或者找到別的出路,但是白銀沒有。

社會青年涌進舞會和旱冰場,喝酒打架打發時間,看不到希望。白銀亂了。人心惶惶,風氣轉差,到處都是流氓。

白銀最亂的時候,就是高承勇作案最密集的時候。這跟城市的整體氛圍有點關係,但也沒什麼關係。白銀有它大西北的剛強。很多白銀家庭,每月靠一百多塊下崗低保生活,踏出家門,照樣堂堂正正漂漂亮亮;窮得一塌糊塗了,朋友上門,還是砸鍋賣鐵地好好招待。

高承勇不是白銀人,他在榆中縣的青城,家裏有房有地,根本不存在下崗一說,白銀人的壓抑苦悶他感受不到。

那幾年,他過得很苦。他與妻子離了婚,妻子帶女兒去了蘭州,他帶着兒子留在白銀。白銀公司完蛋,其他的小廠也很快倒閉,最後,他到鐵路中學去教書,每天坐火車來回,晚上八九點才能到家。他顧不上管兒子。

1993年,他送兒子去西安音樂學院上學,半年後兒子跑了回來。後來兒子又去了蘭州和廣州,最後去了北京。和白銀的許多年輕人一樣,去了就沒再回來。

2000年,接到兒子打來的電話,他把他的星海手風琴從白銀寄去了北京。

那架手風琴比兒子大兩歲。他一直希望兒子走上音樂之路,但他真的走了之後,他又忍不住批評他,在他看來,他們的音樂頹廢、反動、曲式混亂。他告訴兒子,你應該放棄音樂,務實一點,去做一些更掙錢的工作。

很多很多年以後,兒子在蘭州的大劇院裏有一場演出,給他留了最好的座位。因爲身體不舒服,他在演出前臨時回了家,沒有走進劇院。

那場演出結束後兩個月,他在白銀去世了。

3

“什麼日子我讓你來到了這裏,那是我想要知道生活在哪裏”

1997年,邯鄲人何國鋒已經在北京待了一年。

在北京,他叫“小河”。小河留長頭髮,扎辮子,他的樂隊“美好藥店”屬於獨立實驗搖滾風格。那時候,小河在酒吧唱了一年,攢了一兩萬塊錢,正準備自己錄音——他在新街口自己租的房子裏面,用水泥和磚頭又蓋了一個房子,作爲錄音室。這個錄音室幾乎是密閉的。民謠歌手周雲蓬進去錄音,唱完大汗淋漓,差點缺氧憋死。

那年秋天,張瑋瑋第一次見到小河。

北京藍島商城的樂器部在門口搞促銷,找了幾支樂隊去唱歌,兩首歌一百塊。張瑋瑋去唱了,他唱完,小河拎把電吉他上臺,背對着人羣,一頓嘯叫,然後轉過頭話筒衝着大家說:“這麼冷的天,你們在幹什麼呀?都回去吧。”

張瑋瑋心想,這個人怎麼這樣?但他琴彈得太好了。小河下臺在旁邊坐着休息,張瑋瑋走過去問他,你收學生嗎?小河擡頭看了他一眼:“你學吉他幹嘛?”

那個時候,張瑋瑋正在當小時工。給中介交點錢,中介幫他介紹工作,派給張瑋瑋的活兒是洗抽油煙機,洗一個掙二十多塊,他去洗了兩個,放棄了。洗上三個小時,抽油煙機一點沒變,還是那樣。

他騎着自行車滿北京轉悠,也不知道自己該幹嘛,但是心情舒暢。那時候的北京大部分還是北京人,老皇城穩穩當當的樣子,後海是純黑的一片。他覺得這個城市的氣質就能讓他安定下來。

後來張瑋瑋經常見到小河。美好藥店盤踞在王府井利生琴行,他沒事就過去玩。小河彈《檸檬樹》,右手一邊彈一邊打着節奏,張瑋瑋當時只會掃弦,一看,覺得耳目一新。1999年元旦,張瑋瑋和一個蘭州的朋友晚上跑到王府井亂逛,路過利生,看見利生支了個臺子,小河和美好藥店正在臺上演出。遠遠地看了一會兒,他跟朋友說,牛逼,這麼冷還在露天演出——咱們什麼時候才能熬出頭?

過完年,張瑋瑋找了個琴行的工作。當時,到琴行上班是北京搖滾青年的最佳出路。

琴行老闆非常喜歡張瑋瑋。這個小夥子除了絃樂什麼樂器都能試,又愛收拾東西,每天早上,先把所有的琴擦一遍,櫃檯擺得整整齊齊的,然後泡杯茶坐着。老闆打算把他培養成琴行經理。

1998年的一個晚上,張瑋瑋喝醉了,想起了郭龍。他的電話是郭龍媽媽接的,說“龍龍過得一點都不好”。第二天,張瑋瑋跟郭龍說:“來北京吧,來琴行上班,特別牛逼,周圍一條街全是高手”。

那兩年,張瑋瑋白天在琴行上班,每週有幾個晚上去酒吧裏唱歌掙錢,還帶了幾個學吉他的學生,收入不低,隔一陣能給家裏寄點錢。

郭龍來了,在琴行待了不到一年,又回了白銀,他實在不喜歡上班的生活。其實張瑋瑋也不喜歡。老闆要栽培他,每天定點巡視、訓話。他感覺自己像駱駝祥子,如果老闆有個女兒,他早晚會成上門女婿。在琴行,他全天帶着耳機,聽祖咒和“子曰”,他覺得壓抑。

臨近崩潰的時候,張瑋瑋就騎上自行車,去歌舞團地下室裏看野孩子排練。

1997年,張瑋瑋和郭龍在蘭州第一次看到野孩子的專場演出。那會兒張瑋瑋的頭髮焗成毛栗子的顏色,帶着耳環,穿緊身T恤,緊身牛仔褲,牛仔靴上帶環,一身殺馬特打扮。他們當時認爲,搖滾一定得奇裝異服,特別頹廢,生活作風也是能垮就垮,千萬別挺着腰板。聽說有兩個人用重金屬唱“花兒”,他們就去了。

一看之下,野孩子全面徹底地征服了他倆。張佺小索兩個人,一個人一件灰T恤,光頭,就像兩個幹活的工人;兩把木吉他彈得連勾帶甩,和聲標準優美。看完演出沒有車,張瑋瑋和郭龍走路幾十公里回家,激動地聊了一夜。“好聽,牛逼,顛覆。”

一到北京,張瑋瑋就聯繫上了野孩子,他們的演出他必到。張佺小索住在地下室,沒錢,穿得破破爛爛的自己做着飯,每天定點排練,一週幾個晚上去酒吧演出,唱自己的作品,也翻唱外國民歌。跟野孩子待上一會兒,就夠張瑋瑋回去撐一段時間。他常想,真的,人家怎麼就抵抗住了?野孩子成了他的精神支柱。

2000年初,張瑋瑋跟琴行裏一個朋友打了一架,打完一怒之下站在琴行裏一頓大罵,罵完走了,沒要工資,放那兒的東西也沒拿,琴行和那種生活帶來的所有壓力一泄如注。

第二天,他直接搬到了小索家隔壁,自此開始早起練琴,中午睡個午覺,下午野孩子排練,他又在自己屋裏練琴,晚上,到小索家蹭個飯。他想,我一定要和他們一樣。

有一天,張佺和小索到他屋裏轉了一圈兒,坐下了。“你會彈鍵盤嗎?”“會啊。”“手風琴會嗎?”“會啊!”張瑋瑋覺得肯定有好事兒。

張佺說,你找一個手風琴,練一首歌,練完咱們試一試,然後給了他一首澳大利亞樂隊的演奏曲。張瑋瑋一晚上就把譜子聽寫下來給小索看,那時候,他才覺得從小被爸爸逼着學音樂太有用了。

收到爸爸寄來的星海手風琴,張瑋瑋加入了野孩子。那一天,張瑋瑋第一次感覺到,白銀的自卑、壓抑、混亂和迷惘全被戰勝了,“九十年代漫長的更新下載,完成了”,他到了人生的巔峯。

他在東直門斜街一個小區租了間地下室,每天打掃得乾乾淨淨,等大家來。每週至少六天,野孩子在這間地下室排練。一穩定下來,他又給郭龍打電話:“這回是真的牛逼了。”

他還是想和郭龍在一起。從在後院郭龍抱着垃圾桶打鼓開始,他一直這樣想。哪怕周圍再多的朋友,身邊沒個真的家裏人,他覺得不踏實。

郭龍在張瑋瑋的地下室旁邊又租了一間地下室,開始認真練鼓。他也特別喜歡野孩子,那次來,郭龍再也沒走。

2001年,野孩子想有個固定的地方,既做演出場地也做排練室,用營業收入養活樂隊,便在三里屯南街開了“河”酒吧。

河酒吧很小,坐上三桌就算滿客。一個2米X1.5米的演出臺子,三個人站上去覺得擠。酒吧開業那天,郭龍第一次聽到了《黃河謠》。

誰也沒想到,河酒吧會一發不可收拾。

郭龍是河酒吧的第一任吧檯。後來小河和萬曉利每週三過來演出,郭龍調音,他們一唱,郭龍就抱個鼓在旁邊敲着玩,玩着玩着,就加入了美好藥店樂隊。那時候,小河和萬曉利在天通苑買了房住,萬曉利有輛國產摩托車,倆人每人再買一套防風護具,冬天穿上大棉襖,裹上圍巾,從天通苑騎一個半小時的車,來河酒吧演出。演出完,喝得也差不多了,摩托車扔下,去朋友家睡一覺,第二天再來取。

每次來河酒吧,是小河跟萬曉利最開心的時候。一週一場演出是沒法養活自己的,他們都還有別的演出。別的酒吧有主持人,還有舞蹈、遊戲和魔術,經常有客人湊過來“哎這個你會不會唱?”小河說,在河酒吧纔是真正表演,因爲有人聽得懂。

剛到北京的時候,張瑋瑋只能和熟人聊天,人一多立刻不說話。河酒吧幫他解決了這個問題。2002年,河酒吧成了京城著名據點,他在這裏認識了此後人生中所有的朋友——西北壓抑青年突然變成了三里屯南街的交際花。

河酒吧跟所有的酒吧都不一樣。鼎盛時期,這裏是一所烏托邦。跑場歌手,民謠歌手,拍電影的,樂評人,寫詩的,文藝青年,老外,東北旺樹村的搖滾青年……全能待得住。後來,李修賢、杜可峯、羅永浩……這些名人也沒事就來待着——沒人理他們,他們又不玩樂器。在那之前,北京的各個圈子分得特別清楚,各圈之間不來往,樹村的搖滾青年認爲去三里屯喝酒是恥辱,但就是會湊錢拼着黑車來河酒吧玩。野孩子的氣質營造出一種誰都能認可的氛圍,讓各個旮旯裏鑽出來的苦逼們突然找到了對方。

酒吧開業沒多久,野孩子的作息變成了每天排練完,集體打掃衛生,打掃完在門口喝茶下棋,下完棋, 酒吧開門,然後喝酒,演出,狂歡,直到凌晨三四點。河酒吧有個窗臺叫“瑋瑋臺”。不論喝得多醉,張瑋瑋只要一發現不行了,就直奔那兒一躺,一直躺到醒來。

每週三,張瑋瑋和小河萬曉利演一場即興。那個時期的即興,臺上全是火花,每個人都是火花,火花和火花揉到一起滴水不漏,是排練都排練不出來的、他們從此之後再也沒有過的火花。瘋狂持續到2002年的夏天,詩人尹麗川將他們推薦給“摩登天空”的老闆沈黎暉,沈黎暉來河酒吧看了兩次,找人來錄音,就有了 《飛的高的鳥不落在跑不快的牛的背上》。

那是一張充滿河酒吧氣場的現場專輯,是嗨到極點,自由到極點,又有着不可挽回的末世氛圍。

2003年春節,非典來了。非典過後,人心渙散。大家都開始懷疑,即興音樂那麼美好,天天循環着死磕排練,有沒有必要?而後,後海一個月內開了十幾個酒吧,三里屯南街沒人去了。

那一年夏天,河酒吧倒閉,野孩子也解散了。

4

“我要換一個名字,我要去南方”

張佺1968年出生,是在青海長大的蘭州人。1995年,他與小他兩歲的小索共同創辦了“野孩子”樂隊。

張佺是個嚴肅的人,在他面前,朋友們會覺得舒服,但不敢放肆。小河說,張佺像一個民間高手,跟這個世界不怎麼瓜葛,也不會動搖。在張佺和小索的身上,他感受到西北人的品質——從裏到外的放鬆和堅定,從來不裝。這也是民謠的氣質。

張瑋瑋說,小索是典型的蘭州人,有着蘭州人身上最溫暖最豪爽的品質。小索永遠是笑眯眯的,高高興興的。從加入野孩子開始,張瑋瑋和當時幾個朋友所有洗衣服、蹭飯、睡覺、借錢……這些生活的疑難雜症,都是小索包辦的。髒衣服攢夠了,拿到小索家,一進去,衣服往洗衣機裏一放,小索開始上茶上酒,小索的妻子做着飯,吃完飯,再放上兩三個電影,看到兩三點鐘,衣服幹了,一卷回家。趕上查暫住證,一幫朋友集體到小索家,一人一個沙發,睡三天,查完了再回去。不僅是他們,對待所有人,小索都是這樣。

因爲小索,河酒吧纔會成爲那樣的一個共產主義音樂公社。

小索的墓在蘭州臥龍崗,蘭州和白銀中間的山裏。郭龍的爺爺奶奶也埋在那兒。什麼時候回家鄉,他們都會帶上一瓶酒,上山,看看他們的索哥。

2002年,新疆的哈薩克音樂家馬木爾來到北京。小索每週在河酒吧給馬木爾安排一場演出。馬木爾彈琴停不住,有人在,就一直彈,一彈四五個小時,塔吉克,土克曼,吉爾吉斯,最後到漢族,任何東西都能彈,是真正的天才。馬木爾約張瑋瑋去他的IZ樂隊排練,張瑋瑋不知道怎麼跟張佺說。張佺告訴他,人一生不是隨時都有機會和大師合作的,你要珍惜這機會。於是,那時候,張瑋瑋給祖咒拉手風琴,跟馬木爾排練,也和小河和萬曉利錄音——這就是河酒吧的風格。

2003年5月,野孩子解散,張瑋瑋跟馬木爾去了新疆。過了半個月,馬木爾回北京,張瑋瑋自己留在北疆,到伊犁,又到南疆喀什,然後又回到伊犁。剛到新疆的時候,他聽了首歌《雪落伊犁》,一把冬不拉彈唱,特別簡單的歌詞,描寫大雪蓋住了整個伊犁。他在伊犁待着,等那場雪,一直等到十一月底,下了一場大雪,第二天,他走了。

回到北京,他住在霍營,跟小索張佺離得很遠。郭龍跟當時的女朋友住在城裏。IZ的氣氛越來越不好,美好藥店也瀕於解散。他整天一個人呆着。

2004年,張佺和小索去英國演出,演出時小索突然胃疼,回國一檢查,胃癌。住院三個月,小索去世了。

小索去世後,張瑋瑋又去了新疆。他想學彈撥樂。馬木爾說,別學彈撥樂了,你不適合,你心裏不夠黑,太浪漫了,你去學個笛子吧。馬木爾把他丟在了哥哥家的山上。

到山上,張瑋瑋每天放一百多隻羊。早上起來,他把它們趕到河邊,就坐在一個山頭上,看着它們喝完水,一路吃着草回家,一直吃到晚上。他帶了一根簫上山,練一支寫岳飛的曲子,每天看着羊,對着山吹。直到下山,那支曲子也沒學會。

回到北京是中秋節,那天晚上,IZ演最後一場,演完解散。解散的事不用商量,大家已經形同陌路了。那天張瑋瑋帶了兩瓶白酒去演出,演完把兩瓶酒往桌上一放,說,今天不是喝酒,今天就是喝醉。 二十分鐘,他連幹了十幾杯,徹底把自己幹翻了。

張瑋瑋難過。他對IZ特別有感情,對它,他和對野孩子的期待是一樣的,他希望能在這個集體裏生根發芽。野孩子、IZ、美好藥店,這三支樂隊承載着他從小對團伙,對純潔集體的渴望和熱愛。

張佺、小索、馬木爾和小河是張瑋瑋最敬仰的人,是他在北京認識的四個師父。對西北的認同感,小索、張佺那種做人的方式,是他的做人之本;小河的自由和揮灑是他完全不具備的,是起飛;馬木爾是他最喜歡的新疆彈撥樂,是根源。和他們在一起,他覺得人生中最喜歡的東西都在,是完美的三部曲,結果一口氣,全垮了。

那幾年,他在東四十條郭龍家旁邊租了個院子,除了郭龍和極少的幾個朋友,他跟誰都不聯繫,誰叫都不出門,電話響了也不接。他整夜整夜地不睡覺,到天亮,院子裏的所有人都鎖上門去上班了,他才能睡着。

回到家,媽媽擔心他。他坐在屋子,跟媽媽的目光接觸的時候,臉上露出特別尷尬的笑,就像見到一個陌生人那麼客氣。那時候沒有“抑鬱症”這個詞,但是,情況一塌糊塗。

2006年,忽然有個朋友給張瑋瑋打電話。朋友在拉薩開了個酒吧,叫他去彈鍵盤。張瑋瑋借了個鍵盤又借了個合成器,揹着去了拉薩。

他在拉薩待了四個月。每天晚上幹活,下午在大昭寺門口喝甜茶,跟幾個樂手打鬥地主。打鬥地主不用交流,不吭聲把牌打好就行。三個月鬥地主,治好了他的抑鬱症。拉薩工資特別高,那三個月他掙了將近兩萬塊錢,最後他給郭龍買機票,負責食宿,從拉薩出發,順着雅魯藏布江到林芝,又到桑耶寺,走了一大圈。

同時,他戀愛了。

張瑋瑋當時的女朋友、現在的妻子,與他在大理定情。女孩媽媽催她回家,女孩不肯,媽媽說,你是不是談戀愛了?“是。”“什麼人?”“30歲,搞音樂的。”——“你被騙了”。

女朋友的媽媽說,你不相信,就打電話叫他來上海,你看他敢來嗎?接到電話時張瑋瑋正在郭龍家裏,他跟女朋友說,明天早上上海見。借錢買了張機票飛到上海,他身上沒錢了,買了一盒雀巢咖啡,就去了女孩家裏。他想,上海人喝咖啡,她要是北京人,我就買一捆蒜。

從上海回到北京,張瑋瑋想,現在病好了,樂隊都解散了,也談戀愛了,就得乾點正事了。

那陣子,萬曉利簽了盧中強的“十三月”公司,張瑋瑋入職到十三月,名義上是音樂總監,實際工作內容是幫萬曉利跟人溝通,就像他的助理。他自己沒什麼感覺,有一回,萬曉利忽然跟他說,瑋瑋你不要這樣子,我都覺得不好意思。猛然間,心裏有個什麼東西狠狠地捏了他一下——我怎麼成了一個唱片公司的助理了?慢慢地,他就不去上班了。盧中強知道後,表示完全理解,他說:“瑋瑋,不要太留戀過去,不要不好意思,往前走一步,很有可能就是另一番局面。”

2006年秋天,張瑋瑋和郭龍第一次作爲一個樂隊組合,登臺唱歌。當時的曲目是《廟會》和《米店》,歌詞是在廣州去連州的大巴上才寫完的。一上臺,詞兒全忘了,一通胡唱,下了臺,他不想活了,覺得自己幹什麼都不行,上班也不行,當流浪漢也不行,做樂隊也不行,自己寫歌也不行。

小河安慰了張瑋瑋整整一個晚上。他說,最開始寫歌,演出的時候,你知道嗎?每一天去都是特別痛苦的,因爲知道去了自己也弄不好,但是你必須得經過這個過程。你不經過這個過程,就沒有演好的那一天。

回到北京,張瑋瑋下了狠心,要和郭龍一起,開始奮發圖強。

張瑋瑋在北京搬過不下五十次家,沒有一處住得超過一年。這一次,他在東直門清水苑租了一個房子,在那兒住了整整四年。專輯《白銀飯店》裏所有的曲目都在那個屋子裏完成——一句一句,跟自己死磕,枯坐着,等突然一行歌詞蹦出來,突然一段旋律蹦出來。

2010年下旬,《白銀飯店》進棚開始錄製。張瑋瑋和郭龍把前幾年跟着孟京輝搞話劇的錢全部放了進去。那會兒,他們對這張專輯不抱任何希望,“但是就是小河說的,再痛苦也得去,總得走完這一步。” 張瑋瑋又把房子退了,搬到青年路錄音棚的旁邊,跟另外四個人合租。

張瑋瑋把他的東西全部打包放好。他跟女朋友訂了婚,婚期是2011年5月1日。他想,錄完這張專輯,我在北京的所有事情就都結束了,就無牽無掛了,野孩子、IZ、美好藥店都沒了,我和郭龍一起做張專輯,這張專輯肯定是失敗的,做完就行。他打算做完就去上海,重新開始。重新開始什麼?他不知道。

錄音整整錄了半年,到最後,棚費和其他所有,這張專輯花了將近八萬塊。張瑋瑋所有的錢一掃而空。

2011年4月26日,張瑋瑋出了錄音棚,上火車。上車的時候他拍了張照片發微博。當時郭龍正跟一個朋友吃飯,那個朋友跟郭龍說,瑋瑋真走了,都發微博了。郭龍吃着火鍋說:“年年月月鍋相似,歲歲年年人不同。”

不久後,張佺來北京演出,叫上了張瑋瑋和郭龍暖場。要暖場,又得一起排練,一排練就發現真的是喜歡在一起排練,感情實在太深。他們一起做了一個專場演出,張瑋瑋郭龍唱一節,張佺唱一節,最後三個人再一起唱幾首野孩子的歌。

張瑋瑋想起,幾年前,張佺剛在束河買了新房子,他去新房裏看他。那時候,他們的關係已經變成了兩個獨立歌手之間的關係,有了距離,不再是野孩子那種氛圍。在張佺家,他去二樓上廁所,一回頭,突然看到二樓樓梯的牆上,貼滿了他們當年一塊兒演出的照片。

他看着牆上的照片熱淚盈眶。回來後他跟郭龍說,咱們把好多東西是掛在嘴上的,佺哥真的是埋在心裏。佺哥是那種人,你永遠別想聽着他煽情的東西,他關心一個人,他是永遠都不會跟你說出來,你不發現的時候,你就覺得他根本不在意你。

演出完,張瑋瑋想,何必呢?我在上海,郭龍在北京,佺哥在大理,都落着單。最後,大家就開始商量去雲南。

2012年,《白銀飯店》專輯發佈。首發演出前,張瑋瑋和妻子在印刷廠邊的客棧住了一個月盯印刷。印刷的時候文案還沒完成,張瑋瑋在客棧裏寫了那篇《白銀飯店》。交完印刷廠的錢,夫妻倆身上全部的錢只剩一張100塊。深圳的朋友說,那你來吧,給你安排一場演出。下了飛機,見到朋友,張瑋瑋第一句話是“先借點錢”。演完,拿着朋友給的五千塊,兩人飛去北京,準備首發演出。他們想,這注定是賠的,投的八萬塊錢不可能回來了。

5月26日,《白銀飯店》首發演出,北京小雨。那天晚上,門票賣了900張,CD賣了450張—— 收回了專輯製作的全部成本。張瑋瑋死都沒想到。他和妻子住在朝陽醫院東門旁邊的快捷酒店,進了房間,兩人開始漫天撒錢。

《白銀飯店》巡演一結束,張瑋瑋帶着妻子來了大理,那時候,2012年還沒有過完。

5

“我眼望着北方,彈琴把老歌唱”

2016年8月26日,高承勇在白銀市工業學校的小賣部內被抓獲。1988年5月至2002年2月間,他共在白銀實施強姦殺人作案11起,殺死11人。幾乎是一夜之間,白銀,這個向來乏人關注的地方,因爲“變態連環殺人案”而成爲了全國矚目的熱點。

看到“小白鞋”那三個字,張瑋瑋脖子上的汗毛立了起來。在他的少年時期,這三個字是整個白銀的噩夢。很長一段時間,他見到穿白鞋的人就害怕。後來他漸漸忘了它。沒想到幾十年後,它又原路追了回來,帶着整個白銀的壓抑恐懼和所有他努力忘記的日子。

1988年剛剛案發時,白銀所有工廠的女工下班全由集體車送,車上要有幾個男工,看着每個女工進家。張瑋瑋的媽媽就是當年的一名女工。後來,日子長了,人們鬆懈下來,有一天媽媽獨自回家,後面一直有人跟着她,快到家的時候,她一路喊着爸爸的名字衝進屋裏,爸爸出來追,跟着的人已經跑了。

張瑋瑋的媽媽是1992年離開白銀的,離開後總共就回去過一次,她被白銀傷透了心。

破案當天,張瑋瑋給媽媽打了一個小時的電話。之後,熱點持續被加溫,發酵,散出腐臭的味道。看到鋪天蓋地的報道,張瑋瑋的心是擰着的。幾天後,各種新聞花樣翻新,終於翻到了張瑋瑋的身上。他在《哪一位上帝會原諒我們呢》寫過一句“你是沿江而來沉默的革命殺手”,被解讀爲“你是沿河而來的變態殺手”。

那首歌寫在幾年前的杭州,他偶遇巡演中的張佺,兩人在高速公路口分別,張佺一個人揹着布套包着的冬不拉走了,背影像個志士。張瑋瑋憤怒了。他對着妻子和朋友們控訴:“幹嘛說我們白銀人壓抑到變態殺人?白銀特別牛逼,那兒養不了我們了,像我們這樣的年輕人基本全都出來了,我從來沒有見過一個白銀人在外面變成下三濫,蘭州榆中縣人跟我們白銀有什麼關係!”

爲此,他認認真真地寫了一篇《關於白銀》,發到網上。很快這篇文章也成了熱點。

好在,從熱點到冰點,並不需要太久。驚悚的社會新聞每天都有,它們會彼此吞噬。兩個月後,“白銀案”已經成爲被嚼到無味的口香糖。

而白銀,它仍在“東經103度與北緯35度之間”,孤零零的地方。白銀飯店也仍在,現在它身兼網吧、旅館、按摩院、KTV、酒樓和美甲工作室。離白銀幾十公里的地方,被開發殆盡的礦坑像巨大的拔掉了牙齒的牙牀,寂靜地忍受着隱痛。

2016年12月31日,野孩子在北京跨年演出。那是個不算熱烈但十分溫暖的夜晚。第二天,北京嚴寒,重霾。小河、張佺、張瑋瑋、郭龍和周雲蓬等一行人帶上口罩和帽子,一起去遊覽了北京天安門,拍了張面目難辨的合影。

中午聚餐的時候,他們從王菲開始,撫今追昔,聊了霧霾,也聊到了當年的河酒吧。現在,他們一年中最常見的相遇是在各種音樂節演出中打個照面,這樣能坐下來聊上兩三個小時,對他們來說是非常難得的聚會。

當年在河酒吧並肩作戰的兄弟只有小河還留在北京。

2012年,張瑋瑋、郭龍在張佺的老院子裏,一週排練六天。老院子空空如也,野草特別高。院門面對蒼山,每天太陽西下,最後一首歌他們就唱《旭日旅店》:“夕陽照着旭日河邊的旭日旅店”。唱完,太陽就下山了。那會兒的大理少見燈紅酒綠,太陽一下山,氣息往下沉,人就特別舒服,等着入夜早早睡覺。

那年年底,張瑋瑋和郭龍與“摩登天空”簽了約,隔了不到一週,野孩子簽了“樹音樂”。從此,他們開始了生平最神奇的藝人生涯。從沒有一個藝人是同時籤兩個公司的,簽約後,矛盾立刻出現了,兩個公司演出的時間就那麼多,又是競爭關係,事情棘手又彆扭。

但是,樂隊要運營,目前唯一的路就是籤公司,走音樂節。去音樂節演出,歌翻來覆去地總是那些,大家來演出其實都是爲了生活,當年河酒吧的“今朝有酒今朝醉”是再也不可能了。音樂節會改變樂隊,各種責任壓過來,每個都要想辦法搞平衡。張瑋瑋不是個心大的人。想一件事,他是騎着摩托車想,吃飯想,晚上一個人坐着也想,直想到通爲止。

張瑋瑋和郭龍在三年內換了四撥樂手,得罪了一串人。一年中有一半的時間,他們在跑演出,演出之外,幾乎全天都在排練。早上一起牀,他們跟新來的一批樂手排兩個小時,回家吃飯,午後野孩子排四個小時,吃完飯晚上再排兩個小時,人快崩潰了,但是沒辦法。

有一天,郭龍喝完酒,把張瑋瑋約到一個朋友的飯館,拉着他的手說,他想退出樂隊,他覺得太累了。

那幾天,張瑋瑋是失戀的感覺,沉浸在酸楚之下,然而他只能答應 。

到2015年,張瑋瑋跟郭龍說,完成東北巡演,咱倆就散了吧。話剛說完,張瑋瑋的岳父重病,他趕到上海,三個月後,岳父去世了。

這是張瑋瑋經歷的第一個至親去世,三個月天天在醫院守着,看着生命結束,他給郭龍發短信:人一輩子什麼到底是重要的?什麼文藝藝術追求這些其實都不重要,身邊的這些人,這些那麼長久的感情是最重要的。

回到大理,兩人商量了一下,還是繼續吧。他們在大理找到了新的樂手小夕和薩爾。

也是那一年,張瑋瑋和郭龍在蘭州的大劇院演出,張瑋瑋爲父親留了最好的位置。演完才知道,父親不舒服,沒能看到這場演出。沒過多久張瑋瑋就接到了家鄉的電話,父親病重。回到白銀一週,父親走了。

離開那麼多年之後,是父親的葬禮讓張瑋瑋在白銀真正地待了三個月,這個葬禮是他和白銀最後的緣分。

他收拾父親的遺物,看到父親上學時手抄的譜子,整整齊齊的,每個五線譜上的音符大小一模一樣,收拾出來那麼高一摞。他想,音樂對於父親而言是太嚴肅了。後來,他在一次講座中說:“父親去世後,我陷入了前所未有的愧疚之中,我不知道我到底有沒有曾經讓他感到驕傲過,也不知道自己是不是辜負了他。後來我慢慢地想明白了,我和我父親其實是互爲彼此的人生,我們共同完成了一個人生。我從來沒有按照他預期的那樣去做音樂,但是他在寫字檯前抄五線譜的那個身影,卻深深地影響了我。每次我一個人在家練習樂器的時候,那個身影就會從我的腦海裏面升起來。我相信,那個時刻就是屬於我們的永恆。

“我沒有成爲他希望的那種音樂家,到目前爲止,我給自己的定義就是一個走江湖的藝人。但是我非常認可這個身份,而且我覺得我很快樂。我也希望他能感受到我的快樂。”

2017年春節過後,野孩子與樹音樂的合約到期,沒有再續約。張瑋瑋和摩登天空也是合約到期,沒有續約。他們覺得,長期和公司合作會降低樂隊自身的行動力,所以選擇了迴歸獨立。

像每年一樣,春節結束後,野孩子就開始正常排練。每天午後,大理的院子裏會準時響起歌聲。偶爾出現錯音,張佺會擡起頭,溫和地看誰一眼。每練兩個小時,他們會在院子裏踢上半個小時的毽子。彩色的羽毛在大理的藍天白雲下顯得分外鮮豔。踢上一會兒,身上微微出了汗,就又是回屋唱歌的時候了。

晚上,他們會帶上家眷聚餐,飯菜都是自家燒的。郭龍喝醉了,還會向張瑋瑋表白:“到了那個時候,我仍然會替你擋刀子,替你去死。”張瑋瑋相信他。

2017年的春天,張瑋瑋在大理買的房子裝修已返工三次,歷時一年,仍未完成。這是他的第一套房子,本想在四十歲生日的時候住進去,也沒能如願。在大理買房子,還有給父親的打算。大理那麼好,他一直想把父親接來。二樓的鐵櫃子是爲父親收藏的古董打的,現在鐵櫃子還在那兒立着。

張瑋瑋說,他的下張專輯還是白銀飯店,《白銀飯店2》,他要用十首歌寫十個白銀人的故事。

白銀有一趟從城裏到礦上的綠皮火車,那是中國最後一趟綠皮火車。媽媽告訴張瑋瑋,去年10月31日,那趟火車停運了。

媽媽說,她以前坐過那趟火車,是跟他爸爸談戀愛的時候。 那時候他倆還不到二十歲。爸爸帶着媽媽坐那趟火車去看白銀的礦,那條鐵路特別熱情,一路掛着建設社會主義的大紅綢子。

— — E N D — —

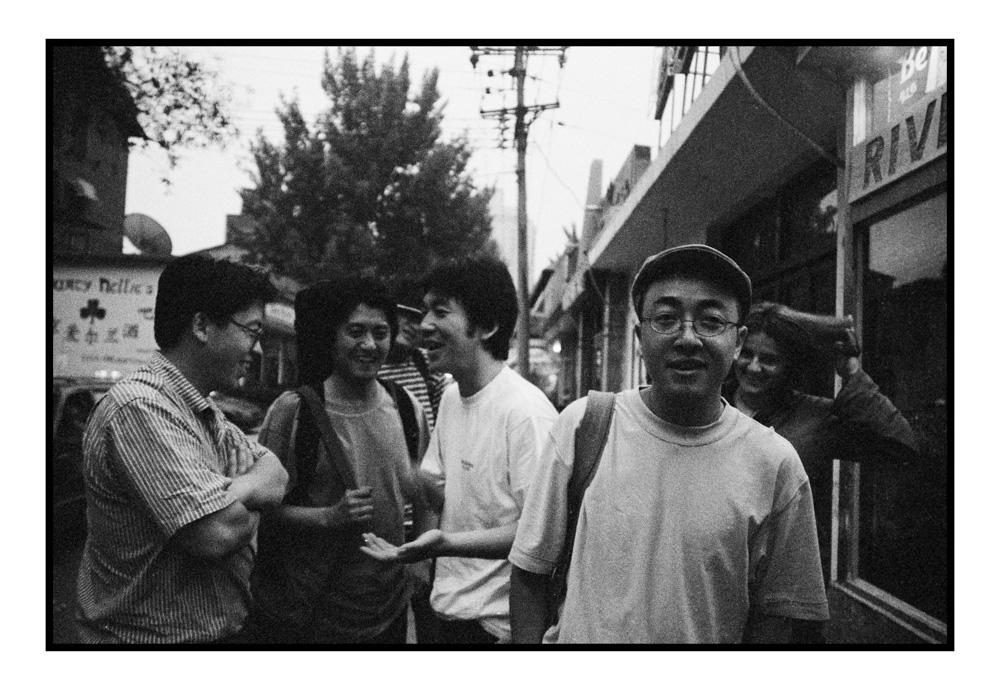

題圖:1994年,張瑋瑋和郭龍在白銀。

所有圖片由被訪者提供。

轉自界面新聞