記者 |

編輯 | 黃月

2000年初的北京河酒吧,張瑋瑋、小河、萬曉利,每個週三都在這裏玩即興到天亮。小河在臺上抱着吉他,看着眼前來來去去的人,腦子想什麼,嘴裏就唱出來。有時是意義不明的音節,有時是脫口而出的短句,箱琴、手鼓與喊叫,一同混雜在濃稠的夜裏。喝多的時候,他跑到街上和人擁抱,有一次把出租車司機拉出來:“一起跳個舞吧。”

如果要爲中國民謠寫史,北京河酒吧是不得不提的地點。2000年初,野孩子樂隊創立河酒吧,這裏成爲北漂歌手聚集活動的重要場所。小河與一批民謠音樂人——萬曉利、張瑋瑋和郭龍、吳吞、周雲蓬,常常在此排練演出。這批音樂人的民謠創作相異於更早期以高曉鬆、老狼爲代表的校園風格,也和十來年後關注自我、歌唱“詩與遠方”的流行民謠截然不同。他們從四面八方跑到北京,白天干雜活,夜裏玩即興,野生、粗糲、生機勃勃,按小河的說法:“那時候誕生的民謠沒有風花雪月,可能帶着一點點鄉土味兒,但又不是民族性的,所以是很特別的一個東西。”

河酒吧 野孩子樂隊(圖片來源:豆瓣)

河酒吧 野孩子樂隊(圖片來源:豆瓣)

20歲時,小河到北京做音樂,當過保安也做過保潔。24歲,他組建“美好藥店”,這支樂隊曾被譽爲“國內最具實驗性、顛覆性的前衛搖滾樂團之一”。再後來,《飛的高的鳥不落在跑不快的牛的背上》專輯推出,手鼓、口琴與箱琴伴奏的不插電即興風格,融合了自由的民間音樂元素,成爲國內民謠脈絡中難以忽略的一張唱片。

往後二十年時間裏小河製作了不少音樂,2018年起,他從寫歌的人轉變成了一個找歌的人。現在,“尋謠計劃”是他工作的重心,他奔走全國各地,收集民間流傳的童謠。在最近播出的綜藝節目《我們民謠2022》中,小河沒有演唱自己的作品,他選擇的歌曲都來自“尋謠計劃”。

如今的小河神態平和,說話緩慢,接受採訪時句間落下一些輕輕的沉默和停頓。他形容一件事時常常用到比喻:收集民間童謠像採果子,果子熟了就摘下來,有些果子還要再等一等;歌手生產唱片就像茶商生產茶葉,有一天,他決定再也不要這樣了——“音樂不是生產什麼,音樂是有天你想喝點和白水不一樣的,那棵茶樹待在那裏好多年了,你上去摘幾個葉子,扔到水裏。”

以下是界面文化(ID:booksandfun)與小河的對話。

小河與尋謠計劃(圖片來源:受訪者)

小河與尋謠計劃(圖片來源:受訪者)

01 進入21世紀後,音樂慢慢往下坡走

界面文化:說起中國民謠,許多人會提及河酒吧那段往事,那時候大家(音樂人、聽衆)對民謠的認知和現在有什麼不同?

小河:90年代末,大家聽的民謠是校園民謠或者中國臺灣地區的民謠。提到民謠兩個字,大家首先可能想到的是羅大佑、李宗盛,或者高曉鬆、老狼,國外的就是鮑勃·迪倫。但是現在你要問民謠的話,大家提的是宋冬野、李志、馬頔這些人。

我們在河酒吧的年代,大家都沒有特別想做一種民謠音樂。那時候“舌頭”會去河酒吧演出,“馬木爾”和“冷血動物”也去,演出的時候基本都變成不插電,也就都變得有點“民謠”。所以河酒吧最早不是一個民謠酒吧,它就是以野孩子樂隊來經營的一個音樂聚會場所,但是去那以後只演不插電,吉他、箱琴、手鼓就慢慢出現了。

界面文化:爲什麼都變成了不插電?

小河:那個地方很小,你沒辦法接很大的音響,不然就吵死了。但後來我跟萬曉利固定每週三都去那裏唱歌,慢慢傾向於唱民謠類的東西。曉利一開始就寫民謠的作品,我那時候做“美好藥店”樂隊,民謠最早沒有很多。

“美好藥店”樂隊 圖片來源:豆瓣

“美好藥店”樂隊 圖片來源:豆瓣

在河酒吧我經常唱即興,第一張專輯裏很多沒有詞的歌,都是瞎唱出來的,當時就是有種要製造音樂的衝動,但又不是非要寫一首什麼歌,什麼主題,都是即興出來的。有些歌詞是唱着唱着直接現編,第一張裏很多這樣的歌,像《跳下去》,還有《簡單的道理》,都是我在河酒吧看着窗外的酒客,想到什麼就直接唱出來,裏面一些有感覺的,就把它們記下來變成了歌。

界面文化:現在可能關心民謠的人沒這麼多了,但在十來年前有一段非常流行的時期。《成都》《董小姐》《南山南》這些歌曲火遍了大街小巷,但它們也被批評套路和符號化,唱的都是風花雪月和詩情畫意,總是離不開詩、遠方和姑娘。你是怎麼看待這個問題的?你對民謠的主題以及表達形式有過什麼思考嗎?

小河:其實像宋冬野和馬頔他們,填補了中國後流行音樂時代的一個空白。流行音樂在90年代達到高潮,但進入21世紀後,音樂是慢慢往下坡走的,唱片載體沒有了,光驅在消失。主流文化裏發唱片是爲了讓明星火起來,讓他們去接影視接廣告,並不是爲了音樂本身,能引領流行音樂的人也變得很少。

互聯網出現之後,大家都在網絡和手機裏聽歌,很多人可以把自己的作品簡單錄一下,上傳到網上。所以我覺得2000年初的這些民謠音樂人,都是通過網絡先讓自己的作品被很多人傳唱,他們的作品也填補了人們對音樂的需要。

不能很簡單地說詩和遠方就是不好的,很多人在最開始的年紀,都是在唱自己的青春故事,而那些就是具有詩和遠方的特質,人們有共鳴很正常。他們的音樂其實更傾向於流行音樂,像趙雷的《成都》,完全成爲了很流行的歌。

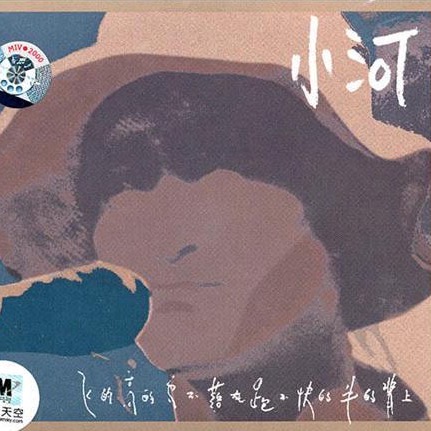

飛的高的鳥不落在跑不快的牛的背上

飛的高的鳥不落在跑不快的牛的背上小河

摩登天空BADHEAD 2002

02 民謠是非常自然的水,流行音樂可能更像飲料

界面文化:流行音樂和民謠怎麼區分呢?它們最大的不同是什麼?

小河:民謠肯定跟生活有密切關係,是對真實生活狀況作出的反饋,並不是只有個人情緒,只關於一段愛情,還有很多生活裏的苦澀,也有對時事、對周圍環境的觀察,它是最靠近生活本真的東西,無論是歡快還是苦澀,都應該非常真實。

鮑勃·迪倫的很多音樂其實沒有特別強的旋律性,不會像流行音樂有很多套路的走向,它就像是訴說一樣,雖然也有旋律,但最重要的是訴說。

流行音樂不是這樣的,它更容易讓我們忽視生活中不好的東西,沉浸在被淨化過的音樂氛圍裏。如果用水形容,民謠是非常自然的水,流行音樂可能更像飲料,更能取悅人的味蕾或者聽覺。能夠病毒式傳播是有一些方法的,一個旋律你聽兩遍就記住了,要想做那樣的音樂其實是有方法的。

一個人怎麼把情感變成旋律,對旋律敏不敏感,都和對音樂的理解有很大關係。但把旋律變成一種技法,就會變得很有問題,好比你可以寫一首和《米店》一樣的歌,但就是沒有《米店》動人。創作者在最乾淨最純淨的時候歌都是很好的——像宋冬野、馬頔,包括趙雷,他們在最純淨的時候寫的那些歌,旋律都是很乾淨的。

界面文化:《我們民謠2022》裏有很多不同代際的音樂人,你覺得不同代際之間的音樂人對民謠的理解有什麼變化?怎麼看待這種變化?

小河:我不覺得現在的年輕人沒有憤怒,或者沒有“花好月圓”的反面的作品。不要只看表面上浮現出來的歌,每一代人內心裏都會有對最深刻的問題的思考。這不是時代的問題,是生命的特質,這個物種到某個年紀就會叛逆,就會去思考深刻的問題,比如說我從哪兒來?我是誰?我爲什麼活着?

這次我們在節目當中看到很多年輕的音樂人,他們身上也有很多叛逆和好玩的地方,有時候並不一定是歌詞的內容,可能就是形式上的叛逆。比如小六,她寫的歌就完全跟其他人的不一樣,那個狀態是很叛逆和孤冷的。若水也有自己的視角,是用城市裏小市民的視角來寫一些東西。哪一代人裏都有這樣的,只是表面的形式可能不太一樣。

界面文化:《我們民謠2022》裏會經常出現人們感動和流淚的場景,你覺得太過突出感動會掩蓋掉民謠音樂包含的更豐富的東西嗎?

小河:民謠除了感動之外一定還有別的,比如說公共表達,不可能提到民謠,大家記得的就只有這幾個情歌。民謠要帶着特定時空的印記和記憶,它的歌詞、關注的內容、涉及的話題都是很重要的。

當然我覺得民謠的生命力也在這兒,並不一定在上面有多火,但一定會在底下會慢慢流傳,這纔是真正的民謠。不是最漂亮的浪花,但底下滔滔不絕的河流是沒辦法剪斷的,這首歌會被很多人記住,而且它也會通過其他人的記憶傳到更遠處。

界面文化:你覺得現在有這樣的歌嗎?

小河:當然有,比如周雲蓬的《中國孩子》。

(選填)圖片描述

(選填)圖片描述

03 不是你要去生產音樂,是你需要音樂

界面文化:你在節目裏說,“大家做音樂好像變成了生產一個東西,做一個產品”。 你曾經做過一個叫 “迴響行動”的項目,也涉及到對唱片工業的反思,行動裏你和陌生人一起共同排練歌曲、錄製光盤,不在網上發行,只有製作者才能擁有這張唱片,爲什麼當時選擇這麼做?

小河:2010年的時候,我做了一個項目叫“音樂肖像”—— 每個月跟一個陌生人待幾天,然後給他寫一首歌。“音樂肖像”被動要給一個人寫歌,而且每個月都要寫一首歌。做這個是因爲我不知道創作爲什麼會發生,我爲什麼要去寫歌,這件事情我不太明白。那一年過後,我就覺得好像創作是一個可以非常寬廣的事情,對創作沒有一種特別執着的狀態了。

“音樂肖像”結束後,我又進入了一個狀態,就是不寫歌,我也不安排自己到底要幹嘛,很多歌是自己出來的。不是你要去生產音樂,是你需要音樂。就好比你是賣茶葉的,要經常去採茶、做茶、生產茶葉,但現在你不是了,你沒有固定的茶園。有天你想喝點和白水不一樣的東西,那棵茶樹待在那裏好多年了,你上去摘幾個葉子,扔到水裏,這杯茶就出現了。這是不一樣的。

我沒有在生產狀態裏卻自發出現了一些作品,那時候我很驚喜,驚喜完了之後就想要把它做出來。從1995年來北京一直到2015年,我做了幾張唱片,都是這個流程:我先生產一個歌曲,生產完了製作,製作的整個流程都很熟。但那時候我突然就覺得,我爲什麼要製作音樂?你發現沒有,我又在做一個產品。我爲什麼要去錄音棚裏編曲、錄唱、買版號,然後進棚,找人設計封面、壓盤包裝,拿着唱片去巡演,演完了以後再來賣給別人,我爲什麼要這樣?

“迴響行動”(圖片來源:受訪者)

“迴響行動”(圖片來源:受訪者)

這件事情我做了十幾年,我從來沒有想過這個模式有問題,這是唱片工業一百年以來給做音樂的人帶來的習慣,一直是這樣。這是我要追求一輩子的東西嗎?從那開始我就想了很多,我爲什麼做音樂,我自己快樂嗎?快樂。我彈琴,音樂幫助我,音樂給我快樂。那音樂幫我活着嗎?可以。我去演出,音樂可以養活我。那你能幫助別人嗎?好像沒有。你讓別人更好嗎?好像也沒有。

我以前都在追求自己的作品有多牛,可以在人類音樂史上留下一筆,但從那一刻我就清醒了,我覺得接下來要做的事情,肯定跟這個沒關係,是跟之前的想法是相反的——音樂應該是我和這個世界互動的一個最好最好的東西。我可以用它來做很多事,可以給予其他人希望、力量和快樂的事,不是爲我自己的事。

所以“迴響行動”就是我不要錄唱片,我要帶大家去唱歌,一起唱歌的時候大家很快樂,這個過程裏有一個爸爸帶着兒子跟我們到山上唱歌,留下來的錄音,對於他和他的孩子來說,每過一年那個聲音就珍貴一點。當他的孩子長大,再聽那首歌的感受,就是錄音的價值,超越了我的唱片和我的歌。

“尋謠計劃”中的老人 (圖片來源:受訪者)

“尋謠計劃”中的老人 (圖片來源:受訪者)

界面文化:突然哪一天想喝茶了,就去茶樹上摘點茶葉泡一泡,哪天走在路上想唱歌了,就隨口唱幾句,這讓我想到民謠最原初的形態。

小河:對,這個世界上的民間音樂就是這樣的,爲什麼他們的聲音那麼嘹亮,是在這個山和那個山打招呼的時候形成的,或者勞作的時候煩了,從煩惱當中解脫出來的歌唱。民謠跟民歌的魂是一模一樣的,很多不識字的老百姓,他們所唱的東西就是民謠。我們平時聽的民謠更趨向於流行音樂,只是流行音樂的簡單版。

04 音樂不是產品,是一個非常美好的社會行爲

界面文化:你之前在《我們民謠2022》裏說:“歌很重要,是不是自己的不重要”,很少會有創作者這麼說,這句話是什麼意思呢?

小河:這其實就是做“尋謠計劃”的感受,節目組一開始找我的時候,我跟他們說,我要參加肯定只唱“尋謠”裏的歌,因爲它們都特別“民謠”。這些歌本來就在大地上流傳的,被我們找到了,希望讓更多的人聽見,這個就是民謠。這些歌詞爲什麼一直會被一個老人記着?他記住它了,就是生命當中很美的一件事,這種美也是民謠裏重要的東西。

我們在節目裏唱了兩首歌,這兩首歌的詞和旋律都不是流行音樂,但有一種我們久違了的純真和真實,不是矯揉造作的努力,只是最直接地、最乾淨地傳達我們的感受和願望。

這些歌有我們時代很稀缺的東西——真實,不矯揉造作、不處心積慮,它們很放鬆。這樣子的東西已經離我們很遠了,我自己的歌都非常用力,所有的創作方式就是我在等,等我覺得有個主題很牛,可以發揮一下,絞盡腦汁想哪種形式比較新穎,哪種手法比較巧妙,不可能像這些歌這樣輕鬆。“尋謠”我們做了五六年,它比小河去發表一個自己的專輯,或者去創作一個能火遍很多地方的歌,要更重要一些。

界面文化:你曾經強調“尋謠”做的事情不是非物質文化遺產,爲什麼要強調這個?

小河:因爲我不是在找一個過去的東西,然後把它封存到檔案館裏,或者放到畫裏裱起來。音樂是人與人之間的互動,是人類建立情感互動的一個很重要的載體。這件事一定不是像非遺那樣去做,而是真的把它跟你的生活、跟其他人連接在一起。所以我定義的尋謠計劃一直是公共藝術項目,用來連接社會不同羣體的人,讓他們發生互動,是一個通道,也是一個媒介。

這就是爲什麼尋謠計劃更注重現場,而不是在做一個音樂產品。音樂不是產品,而是一個社會行爲,當你唱歌的時候,你知道你在給周圍的人帶來很不一樣的東西,它就是一個非常美好的社會行爲。

界面文化:你之後有什麼目標嗎?

小河:現在最大的目標就是把“尋謠計劃”再做幾年,孩子們可以聽的東西並不多,雖然電腦上一搜都有,但都是把孩子當傻瓜的“爸爸的爸爸叫爺爺,媽媽的媽媽叫姥姥”這樣的歌詞。

但我們也不希望這是創作的,希望是在這個時空中本來就有的,只是經過現在的重新編排,用非常有趣的方式把它製作出來,讓孩子們可以有更多的選擇。我覺得現在就是孩子選擇太少了。這應該是這幾年最重要的事情。